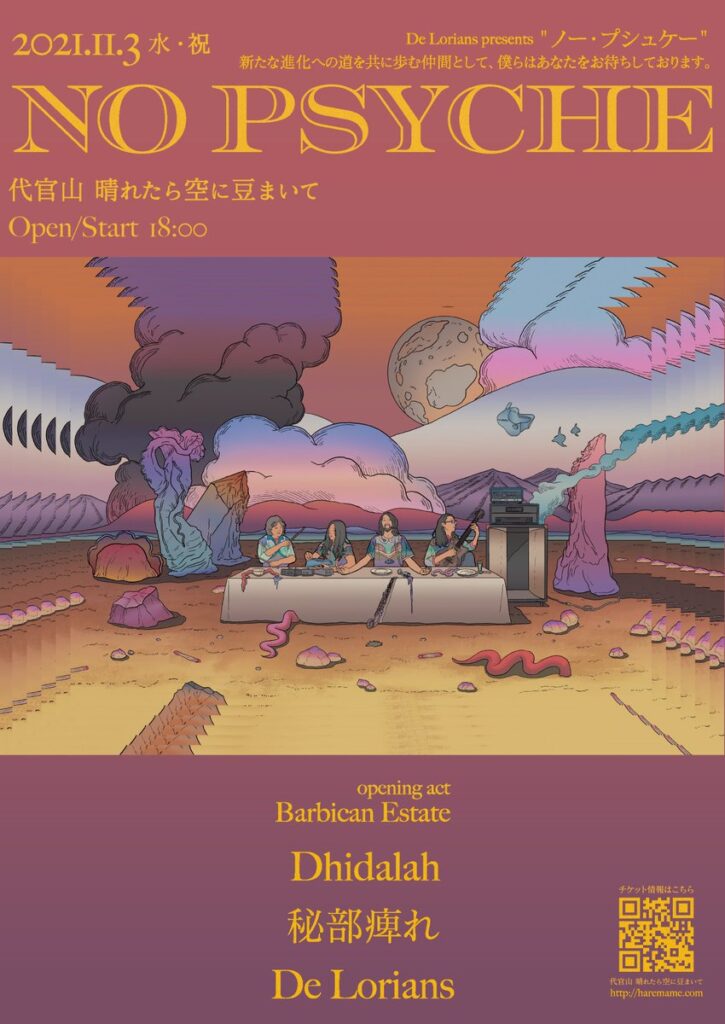

ライブレポート-De Lorians Presents “NO PSYCHE” at 晴れたら空に豆まいて 2021/11/3

text by Hyozo/ゴヰチカ

Barbican Estate(バービカンエステート)は結成が2019年とまだ若手だが、日本と中国のインディペンデントカルチャーを発信するレーベルRhyming Slangからコンピレーション参加や1stアルバム「Barbican Estate」をリリースするなど幅広く活動し始めているトリオだ。薄暗さを感じさせる曲調や過剰さを抑えた女性ヴォーカルやフォーク性を残した部分はシューゲイズ的だが、気迫の篭ったギターが中心となって曲をどんどんサイケデリックに展開させていく。なぜか演奏が始まっているにも関わらず入場整理が30分もかかり、彼らのせっかくの熱演を後半しか見れなかったのが残念。

Dhidalah(ダイダラ)はもはや手練と言っていい。セッティングが済むやその日幕間に流れていたPharaoh Sandersの「The Creator Has A Master Plan」のスケールに合わせて小音インプロを開始し、自分たちの磁場を少しずつ展開していく。ギタリストIkuma Kawabe (ex-Church of Misery)は最高潮までなかなか上げそうで上げないというクラウトロック仕込みの秘儀の達人で、観客を焦らしつつ上げていく。ベースのWahei Gotohが時折挟む無機質なヴォーカルもクールだ。アンコール一曲もプレイし、これも熱演。

秘部痺れ(Hibushibire)は兵庫出身のトリオであり、この日最も迫力あるアクトだった。この二年間でメンバーチェンジがあったが、タイトなリズム隊とリードギターの表現力の対比の鮮やかさに特化したとも言える異形のラウドミュージックであることは変わらず、徹底的なまでにライヴ現場における爆発性に特化した音楽性のトリオだ。

一音目から明らかにヴォリュームのレベルが他のバンドと違うことがわかる。徹底的に歪んだ状態が維持され続け、時折挟まれるギタリストChangchangのヴォーカルもシャウトするスタイル。ドラムが女性のAoi Hanaに変わったが、彼女のヴォーカルをフィーチャーした曲が披露されたのも新機軸だった。とはいえひたすら上り続ける演奏に伺えるのはLed Zeppelinをひたすら加速したイメージ、そして日本の最も偉大なインディペンデントロックグループの一つであるAcid Mothers Templeの存在だ。

はっぴぃえんど史観や邦楽評論の焦点となるのは、J-POPのルーツとしての自国音楽産業だけだが、10代で新宿のフーテンとなりヨーロッパに密航、のちにドイツでCanのヴォーカルとなるダモ鈴木が細野晴臣の存在を大いに嫌っていたように、反権威的な日本のロック、灰野敬二や裸のラリーズ、Ruins, Zeni Geva, Mono, Boris,Acid Mothers Temple, 少年ナイフ、Boredomsなどたちはむしろ海外で歓迎されるグループだった。マジックマッシュルームの非合法化(2003)を節目に、2000年代以降、日本のメインストリームカルチャーでサイケデリック文化を参照することは徐々にタブー視されるようになっていく。

細野晴臣の音楽は確かにドープで素晴らしいが、彼を中心とすると言っても過言ではないJ-POPルーツミュージックの再拡散は、70年代をリアルタイムに生きた世代が少なくなるうちに階級闘争の意識が風化したことにもおそらく関連しているはずだ。イデオロギー抜きに音楽を純粋に聴く姿勢は良い。しかし加熱するレコードブームが権威主義的な方向に流れていくなかで自国のインディペンデントカルチャーの系譜を語り、定義していくことも重要だ。

記憶にも新しいFishmansの海外リバイバルは明らかに日本ロック史上最もサイケデリック/プログレッシヴな叙事詩のひとつである「Long Season」(1996)以降の作風を中心としたものだったが、日本国内ではそれ以前の「いかれたBaby」(1993)あたりの作風を焦点として再評価されているように思える。「ご禁制」から20年を経て日本人の文化様式がより特殊化していることを物語っているのかもしれない。

またDhidalahの1st「NO WATER」(2017), 2nd「Threshold」(2019)をリリースしたGuru Guru Brainを運営し、今や日本を代表する国際派ロックグループとなったKikagaku Moyoでさえもインタビューでは常に慎重に言葉を選んでいるように思える。

日本はかつて200年以上も鎖国し、デフォルメに特化した独自の文化を花開かせた。その扉をこじ開けた明治維新以降の歪みも常に国の流れを決めてきた。もはや日本人の多くは精神的鎖国への欲求を隠しきれないように思え、何が新しいのか、新しいものは本当に良いのかという疑念に苛まれている。

さらに、「THE ANYMAL」(2019)をメインストリームのど真ん中で発表し、それまでのシティなイメージを覆しつつサイケとUKロック愛を炸裂させたSuchmosはそれ以降様々な理由で活動できていない。

最後に出演した主催者のDe Loriansは実は今年まで筆者が在籍していたバンドだった。なので当事者性の観点から詳細な感想は差し控えたいのだが、後半のリミッターが外れた爆音ぶりはやはりグッと来る。

小さなライブハウスで演奏され、出来が悪かったり良かったりする音の大きい謎の音楽、ロック。それはもはや保守的な側の表現かもしれないが、轟音に揺れる自分の体を、命の短さを、「ここに生きていること」を感じさせてくれる。そういうことを無視しながら種として進歩していくのは危ないことだし、歌えなくてもいいから一度知らない奴と楽器を持って集まってみればいいと思う。

そして当日の会場は90年代からストーナーロックを追っていたであろう人々や台湾から来ている若者たち、ライブハウスにあまり来たことがないという人もいて幅広い客層で賑わっていた、マスクはまだ欠かせないが、少しずつこういった空間も戻りつつあることがわかって素晴らしいイベントだった。

-1-500x250.jpg)

-500x250.jpg)