Still in love with Thinnn Lizzzzzy !

text by Noroi Garcia / DJ, Norogaru Nite

いずれ2010年代青春映画の傑作と評されるであろう、80’s newwave/popsを題材にしたジョン・カーニー監督の「シングストリート」(15年)。その監督の出世作「Once ダブリンの街角で」(07年)にこんなシーンがある。

シンガーソングライターの主人公が初めて本格的なレコーディングする為、フィル・ライノットの銅像前で演奏するストリートミュージシャンに一緒にやってくれと頼む。「シンリジィのカヴァーか?」と聞かれ「いや俺の曲だ」と主人公。するとストリートミュージシャンはこう答える。「ノー。俺達はリジィしかやらない」(結局一緒にやるんだが)。30秒にも満たないが舞台がダブリンだと強烈に思わされる場面だ。

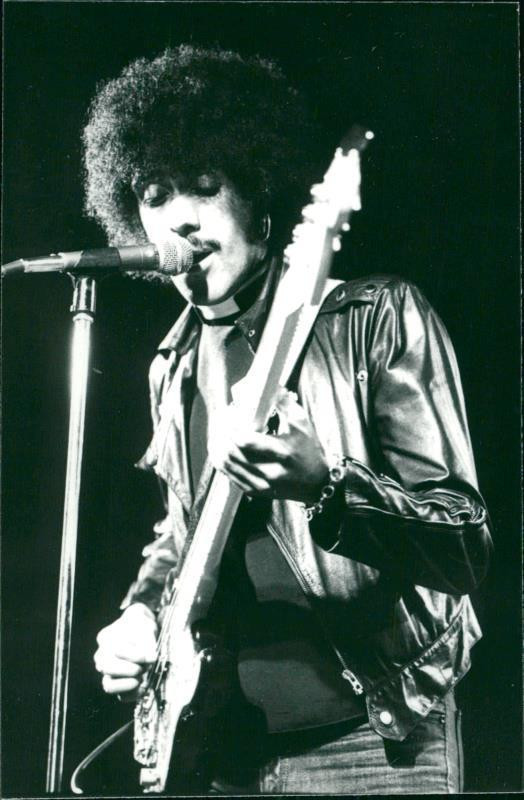

アイルランド共和国ダブリン出身の褐色のロッカー、Phil LynottはThin Lizzy(以下リジィ)のリーダーでありベーシスト。リジィの歴史そのものといっていい。

思春期はモータウンやエルヴィスなどのロックに魅了される(後のソロアルバムに“King’s call”というエルヴィスを偲ぶ曲がある)一方でポエトリーリーディングの会合にも参加。後に2冊の詩集を出版する件は必ずといっていい程紹介される話だ。

幾つかのバンドを経て70年にリジィを結成。英Deccaと契約し(その前にアイルランドのParlophoneからThin Lizzie表記で1枚シングルがありB面は珍しいスウィンギンロンドン風ナンバーが聴ける)、バンドはロンドンへ渡る。メンバーは解散までドラムを務めるBrian Downey、ギターはEric Bell。

初期のアルバム2枚の音楽性は説明しづらく「キャッチーさが足りない幅のあるブルースロック、もしくはクリームが奏でるフォーキーなロック」とでも言えるだろうか。ただもう既にこの頃からフィル独特の世界観の歌詞は発揮されているし、評価が低すぎるダウニーのドラミングは始めから凄かったのがわかる。これまた語られる事が少ないエリックの多彩なギターワークも悪くない。

72年末、ビッグネームSladeから全国ツアーの前座に抜擢され、初めてホールクラスでの演奏を経験。スレイド目当ての聴衆に爪痕は残せず、挫けたパフォーマンスをしたところスレイドのマネージャー、チャス・チャンドラーにこっぴどく怒られる。

同じく前座でリジィとまわり、件のステージを観ているスージー・クアトロが「辛かったろうけど、バンドがビッグになるのに必要な時間ね。」と言うように、以来フィルは奮起して熱心にスレイドのステージングを研究、その後の糧とした。

このまま消滅してもおかしくないセールス状況の中(資金に困窮したバンドは、“Funky Junction”という変名でドイツ用にディープパープルのカヴァーアルバム録音といった仕事もしている。)、エリック曰く「シャレでやった」というアイリッシュトラッド(日本で言えば民謡だしね)をロック化、8ビートにアレンジしたシングル“Whisky in the jar”がUKチャート6位の大ヒット(アイルランドでは1位)。リジィの名は一躍知れ渡る。

ハードロック、プログレからグラムロックまで出揃い始めた時代に、ベースを極端に抑えボーカルにイコライザーをかけたこの奇妙なトラッドナンバーが何故英国でヒットしたのか?その理由は、間違いなくエリック・ベルの強烈な哀愁ギターフレーズとフィルの歌声の魅力が、英国に多く存在するケルト系民族の郷愁を誘ったからであろう。

そのフィルの台詞に節をつけたような独特の歌い回しと発声はジミ・ヘンドリクスの影響が大きいように思う。アメリカからロンドンに渡り、白人主体のロックフィールドで、有色でアフロヘアという異形のジミが道を切り開いていく姿に、同じく異形のフィルもシンパシーと憧れを抱いたと想像するに難くない。

“Whisky in the jar”のヒットにより状況は好転したものの、この曲のイメージに囚われる事を嫌ったバンドは、以降これを封印。よりエキサイティングなロックを目指す。

翌73年にその第一弾、曲をもっとわかりやすくし洗練されたリジィ流ハードロック事始め『Vagabonds of the Western World』を発表。エリックの斧爆弾ギターリフ炸裂、解散ライブのラストナンバーでもある重要曲“The Rocker”を収録。

だがここでライブとレコーディング生活に疲弊したエリックが脱退。その後ノエル・レディング・バンドに参加。日本では(世界でも?)ほとんど無視されてるが一聴に値する良質なアルバムが2枚出ている。

74年頃の英国音楽事情は伊藤政則氏によると、トップクラスのバンドは次々とアメリカツアーに行ってしまい国内に稼げるバンドがいない、その上前年のオイルショックでレコード会社もリアルに経営がヤバく「有望なバンドを売っていこう」と後押しする空気があったという。

そこでリジィも新たにVertigoと契約、解散まで看板ギタリストとなるカリフォルニア出身のScott Goham、スコティッシュのBrian Robertson通称ロボが加入。リジィの代名詞でもあるツインリードギター体制が整い『Nightlife』『Fighting』を発表する。

アメリカ人のスコット・ゴーハムが何故英国に居たのか、理由が少し面白い。当時Supertramp(79年『ブレックファスト・イン・アメリカ』が特大ヒットした英国産ポップバンド)のドラマーだったスコットの義兄弟から「うちのバンドがギターを探している」と連絡が。渡英したところ既に新ギタリストは決定。ズッコケたのも束の間、リジィのオーディションに受かるというドラマのような話だ。

古くからのバンドメイト、Gary Mooreが参加したフィルの哀愁サイドの代表作“Still in love with you”(Sadeのカヴァー最高)と、完全にリジィの曲にしか聴こえないBob Segerのカヴァー“Rosalie”はこの時期の必聴曲。

そして76年。リジィ流ハードロックの集大成『Jailbreak』で大ブレイク。アメリカでも成功し世界トップクラスバンドの仲間入りを果たす。タイトル曲と“The Boys are back in town”は永遠のクラッシックとなり、アイリッシュ要素も健在でアートワークも完璧なブリティッシュロックの金字塔だ。

続いて『Johnny the Fox』『Bad Reputation』を発表。代表作の後なのでどうしても分が悪いが、シングルヒットした“Dancing in the moonlight”は初期のBruce Springsteen&The E-street bandっぽいR&B好ナンバー。

78年には2枚組ライブアルバム『Live and Dangerous』で再度ブレイク。プロデュースしたTony Viscontiが「ほとんどがオーバーダビング」と後にチクリを入れるが「そこまでじゃない」とメンバーは反発。いずれにせよ熱狂のライブアクトを世界中の観客が体験しており、このアルバムを貶める理由にはならない。当初はバンド全員が写るステージショットがジャケットになる予定だったが(裏ジャケで使用)、直前で膝立ちしたフィルのアップに差し替えたのはマネージャー。この選択に最大級の賛辞を。

このブレイク期間中に、私生活で喧嘩して腕を怪我するなどトラブル続きで、フィルとの仲がギクシャクしていたロボが脱退。旧知のGary Mooreが正式に加入。

同時にレコーディング中だったゲイリーのソロアルバムにフィルとダウニーも参加。サンタナのアレやジェフ・ベックのアレみたいな溢れ叙情ギターインストにフィルが歌をつけた“Parisienne walkways(邦題パリの散歩道)”がヒットしている。38年後、ソチ五輪でフィギュアスケート金メダリストの羽生結弦が、まさかこの曲を演技で使用するとは誰にも想像できなかったであろう。

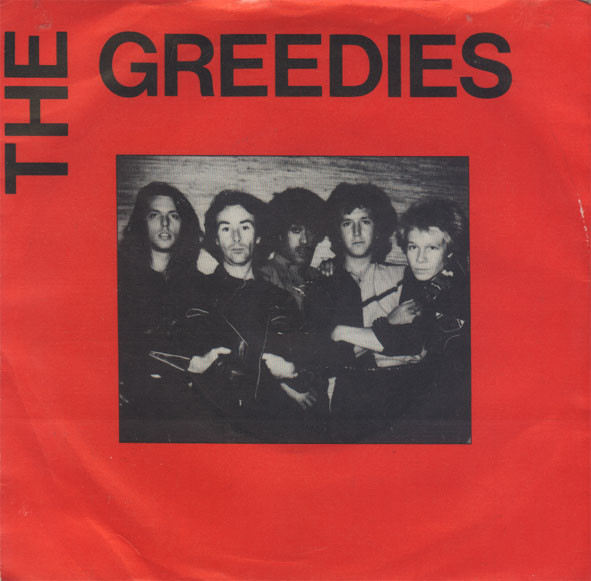

フィルはJohnny Thundersの『So Alone』セッションにも呼ばれ、共演したSex PistolsのSteve Jones、Paul Cookと意気投合。当初はThe Greedy Bastardsと名乗ったパンクロッカー達とのジョイントは最終的にリジィのメンバーも加わり、The Greedies名義でクリスマスシングルを出すまでに至った。

またツアーの前座にThe DronesやThe Undertones、The Radiators from space等を起用、当時のパンクジンにも畑違いながら好意的にリジィの名前が登場しており、パンク界隈の良き兄貴分だった事がうかがえる。

スコット曰く「あれがベスト」。バッキバキのギタリスト、ゲイリーがバンドのケツを蹴り上げた大傑作『Black Rose A Rock Legend』を79年にリリース。ツインリードを存分に活かしたリジィクラッシック“Do anything you want to”“Waiting for an alibi”は勿論、“Toughest street in town”(ゲイリーのギターソロぶちあがる)やMidge Ure(exRich Kids)が共作したハードポップ“Get out of here”も最高すぎる。因みにジャケットのタイトル文字書体は、日本が誇るロックバンド、Firestarterの2ndでトリビュートされている。

ここで絶頂期到来と思いきや「今でもわからないけど、あの時はあーせずにはいられなかった。」というロッカーにありがちな理由でゲイリーはUSツアー中に失踪、そのまま離脱してしまう。

ミッジ・ユーロがしばしヘルプをした後(初来日時には元Manfred Mann’s Earth BandのギターDave Flettもいた)、後任ギタリストにSnowy Whiteが決定。キーボードにまだ10代であったDarren Whartonも加入。

世界的なブームになりつつあったヘヴィメタルにアプローチした作風『Chinatown』と『Renegade』を発表。前者にはタイトル曲や“Killer on the loose”等、聴きどころのあるナンバーはあるものの後者はセールス的に惨敗。気晴らしなのか、シングルで出したRockpileのカヴァー“Trouble boys”の方が面白いくらいだ。

それよりもこの時期フィルは2枚のソロアルバムをリリース。リジィでは出来ないニューウェーブポップスに挑戦し“Dear Miss lonely hearts”という飛び抜けた名曲が生まれている。“Talk in 79”という曲ではファンキーなジャズトラックに乗せてクラッシュからYMOまで登場する得意のポエトリーリーディングを披露。

加えて言うなら、何度もダウニーのヘルプで叩いてるリジィ御用達凄腕ドラマーMark Nauseef(動画サイトで観れる有名なシドニーでのライブで叩いてるのはこの人)のソロアルバムで、凄まじいJazz Punkにフィルが詩を乗せた“Chemistry”というナンバーもあるのでお好きな人はどうぞ。

後に「ドラッグにまみれた彼等といるのは本当に苦痛だった。」と語るホワイトは脱退。元Tygers of Pan tangの準スタープレイヤーJohn Sykesをギターに迎えて人気奪回をはかるが、完全にメタルブームに乗っかった『Thunder and Lightning』(83年)は結果ラストアルバムに。

タイトル曲や“Cold Sweat”でサイクスは健闘するもリジィの役割はもう終わっていた事が確認された。バンドは解散を決定。サヨナラツアーは各地で盛況だったようだ。

解散後フィルはGrand Slamを結成するが契約には至らず、その音源を聴けるのはずっと後になる。85年フィルは売れっ子になっていたゲイリー・ムーアとコラボし、リリースした“Out in the fields”が大ヒット。リジィの盟友が並んだ姿にファンは歓喜したのだ。

続けてリジィ節と80’sダンスビートを融合させたソロシングル“19“を発表。ようやく活動の波が乗ってきたと思われた翌年の1月4日、長年のドラッグ摂取による内臓疾患が原因で死亡。当時は私も中学生だったので随分おじさんに思えたが、まだ36歳の若さだった。

解散から7年後の91年。突如として『Dedication』というベスト盤が発売される。目玉は「こんなイイ曲残ってたのか…」と誰もが驚いたキラーナンバー“Dedication”(PVも作られ当時よく流れていた)の初収録だ。

これを「リジィ」の未発表曲と謳ったからさぁ大変。実際は先述のGrand Slamのトラックにオーバーダビング(恐らくスコットとダウニーが)したもので、メイン作曲者のグランドスラムのギタリスト、Laurence Archerが「ちょ、待てよ」と裁判沙汰に。示談で和解し、今はちゃんとアーチャーもクレジットされているようだ。

その後スコットを中心にリユニオンされたリジィや、その発展形のBlack Star Ridersについて語る言葉を私は持ってない。

最後に。ミック・ジャガーやジョン・レノンは別格として、私にとってのベストシンガーはSladeのノディ・ホルダーとフィル・ライノットの2人であり(余談だがフィルのベースのピックガードがミラー使用なのはノディの帽子に飾られた鏡に由来している)、それは終生変わる事はないだろう。

最後まで長文にお付き合い頂いた読者とリジィにまつわる裏話をしてくれたFifiさん(ぷあかう店主)、機会をくれたin the middleに感謝します。ありがとうございました。

-500x250.jpg)