Cynthia Dall 謎多きサイケデリック・パンク・シンガー

text by Miyapon/in the middle

自分は昔、特別に気に入った音源をひたすら繰り返し聴くという癖がありました。というか今でも比較的そういうタイプだと思うし、もちろん誰しも少なからずその傾向はあると思うのですが、ただ人と比較したときにその繰り返し方がどうも普通じゃないな、ということに途中で気が付きました。いくら好きとはいえ、擦り過ぎだな、と。なんだかちょっと恥ずかしいな、と。

特に20代の頃はその傾向がひどく、よく会う友達やバンドメンバーと車に乗ったりすると「またそれ聴くの!?」とかツッコまれることがよくありました。ただそのころは食べ物とかも毎日同じメニューでも平気だったし、すごくインパクトがあった出来事の話を何回も何回も繰り返し同じ人に話してたりしてたし、たぶん若いということもあり少しおかしかったのでしょう。

そんな中、超繰り返し聴ききまくって自分の中でも強く印象に残ってるアーティストがいるのですが、それがタイトルにあるCynthia Dall(Cindy Dall)という女性シンガーです。

特に2枚目のアルバム’’Sound Restores Young Men’’は盤がすり減るくらい聴きました(CDだったけど)。1枚目の’’Untitled’’もわりと好きですけどとにかく2枚目が好きでした。ちなみに両方ともシカゴの名門インディーレーベルDrag Cityからのリリースです。

.jpg)

ジャンル的にいうとLo-Fiアシッドフォークというか、Mazzy Starを生々しくしたようなドリーム・ポップ的アプローチなんですが、曲、演奏、録音のすべてがなんだかすごく絶妙なバランスで、その強烈な神秘性と純粋さに唯一無二のオリジナリティを感じてどハマりしていました。

ただ、多くない音源リリースの上、ネット上での情報もほとんど見当たりません(そこにまた彼女の神秘性があるのかもしれませんが)。そして残念ながらすでに故人なので、新しい情報が出てくることはなかなか難しそうだなと感じています。

とはいえ、ジム・オルークやThe Smogのビル・キャラハン(一時期は彼女のパートナーでもあった)など錚々たる人たちが彼女の作品に演奏者やエンジニアとして参加しており(ともにコラボレーションが多い人ではあると思いますが 笑)、逆にCynthia Dallが彼らの作品へのコラボレーション参加も行っていたりもして、一部熱狂的なファンがいそうな人でもあるので、もしかしたら今後再評価されることもあるのかな?なんて淡い期待もしています。

The Smog with Cynthia Dall

The Notwist – Torture Day / with Cynthia Dall

というかWebzineやってるんだから、淡い期待をするのではなくて、自分で直接関係者なりに尋ねなさいよって話ですよね。まあとにかく、今回は数少ない音源や情報を通して、少し彼女のことを調べたり考えたりして書いてみたいと思います。

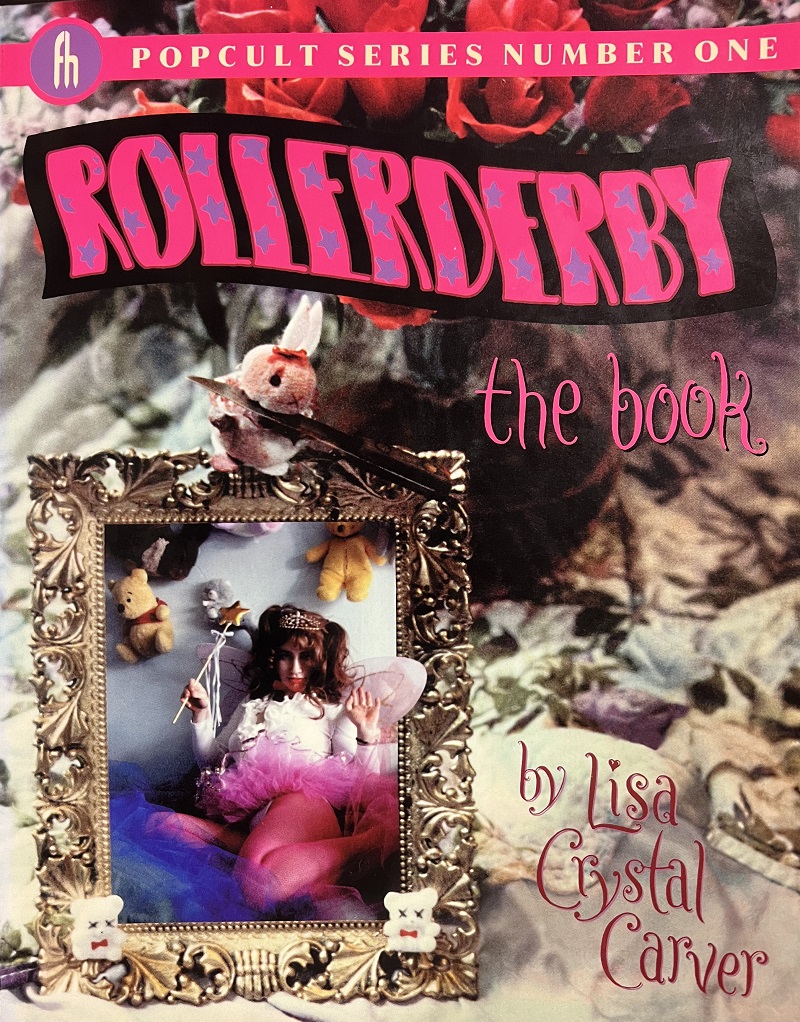

cited from Bandcamp

Cynthia Dallはカリフォルニア出身の1971年生まれ。シンガーソングライターであると同時に写真家としても活動しており、’’Rollerderby’’zineへの写真提供、モデル参加、Royal Truxの’’Dogs of Love’’のアートワークなども手掛けていたようです。

.jpg)

Back Photo by Cynthia Dall

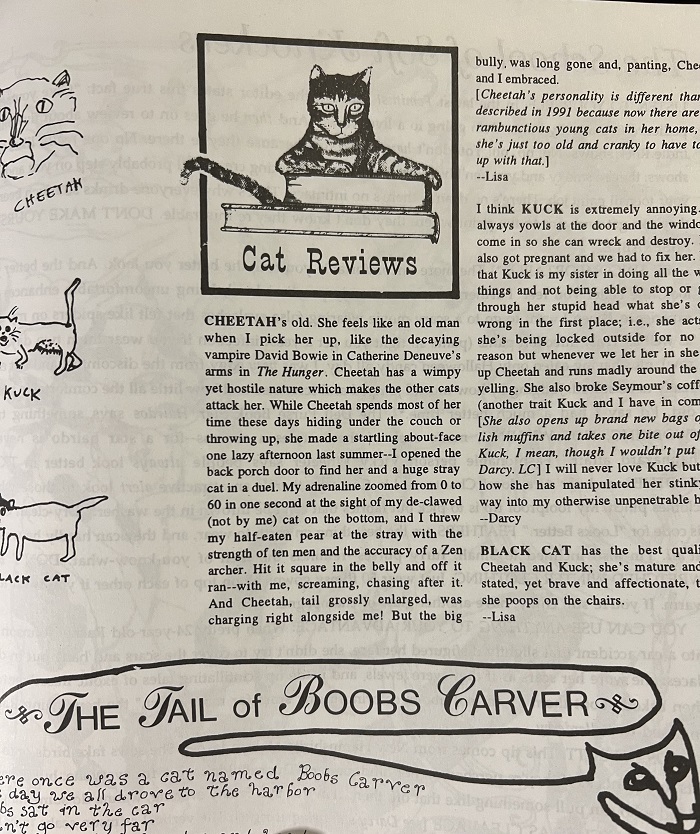

’’Rollerderby’’はSuckdogのメンバーでもあったTrash Princessことリサ・カーヴァー主催のzineで、Dame Darcy、Jean-Louis Costes、GG Allin、Boyd Rice、山塚EYE、そしてもちろんCynthia Dall、などなど尖りまくったアーティストたちへのインタビューや対談が掲載されています。

彼女は暴力的なファンタジーを夢想することも多かったそうで、それらをイメージしている構図と思われる。

表紙モデルはCynthia Dall

また、性に関する事柄はリサ・カーヴァーの重要なテーマだったようで、自身の10代の頃の娼婦経験についてのコラムや「あなたの〇〇〇はどうしてる?」コーナー(想像にお任せします)など、かなりむき出しの内容やアートワークも多いですが、インターネット/SNS前夜の強烈なアンダーグラウンドの空気感を感じることができます。

Cynthia Dallにはそういった方面へ進んでアプローチしているイメージはありませんが、草の根社会運動(具体的な内容は不明)や選挙運動に熱心に取り組んでいた一面もあったようで、リサ・カーヴァーのような人と親交があったのも納得というか特に違和感はありませんでした。

音楽であれ、zineであれ、インディペンデントな取り組みをしている人たちが、政治的課題やアウトサイダー、個人の思いや感情など、日常生活で隠されてしまいがちな事柄に興味を持ったり活動をしたり、お互いが繋がっていくのは理屈で言ってもごく自然なことです。

.jpg)

ちなみにリサ・カーヴァーもビル・キャラハンのパートナーであった時期があるそうで、まあ基本こういう話ってどうでもいいとは思いますが(嘘つきました。ちょっと気になる)、欧米の地下音楽シーンのドキュメントなどには結構出てくる類の話で、よくそんなことまで細かく記録されてるな、という点に驚かされます。

記録をつけて共有していくことが、文化を成り立たせることの重要な要素であるという認識なのでしょうが、そこまで共有する必要あるのか?といったようなことも多く記録され過ぎているような気もします(笑)

cited from ”Untitled”

話が逸れてしまいましたが、肝心のCynthia Dallの音楽性についても触れたいと思います。ただ、インタビューはRollerderbyに掲載されているものしか見つけることができず、しかもその内容は少女時代のこと、義父と母親から受けていた虐待のこと(彼女のガラスのような反逆精神について色々と考えてしまった)、それが原因で13歳で実家を出たこと、道徳や理想といったものについての私感などが主で、音楽的な影響やルーツについてはほとんど触れていません。

唯一好きなアーティストの話題として出てくるのがオリビア・ニュートン=ジョンで、少女時代の彼女にとってかなり大きな存在のアーティストだったようです。

ELOとの共作”Xanadu(理想郷)”を例に挙げて「彼女の声は天国の声のようで、多くの現実に囲まれていた私は彼女の声を追いかけていた」、「夕食時の怒鳴り声を搔き消すように、彼女の曲が頭の中に響いていた」という悲しい表現をしています。

Olivia Newton-John – Xanadu

ただ、Cynthia Dallの音楽作品からダイレクトにオリビア・ニュートン=ジョンの影響を感じ取ることは難しいですし、正直音楽性としてはそこまで関係がない存在のように思います。ではあの独自の音楽性は一体どこから影響を受け、何をやろうとしたのか?

それは半ば強引に自分で分析するしかないのですが、感じたこと、思ったことをつらつらと書いていきたいと思います。

cited from Rollerderby

もちろん彼女の音楽は、個性が強いといっても、先述したような90年代のインディー/ドリーム・ポップの空気感を当時の他のアーティストたちと同様に持っているし、ある意味では間違いなく”時代の音”だと思います。ただ、他のアーティストと比較してもやっぱり頭一つ抜けた、というよりは道を一本外れたような唯一無二の強烈なオリジナリティを私は感じてしまいます。

特に聴きまくった2ndの’’Sound Restores Young Men’’は、ある意味ドリーム・ポップの生みの親ともいえるヴェルヴェッツ、もっと言えば’’Heroin’’の世界観をピンポイントでピックアップし、少ない楽器と音構成でそれに偏執的にこだわることで、地続きながらも新たな風景を作り上げているかのようなサウンドです。冷たいんだか温かいんだかわからないし、すごく暗い闇を感じるのに妙に安堵感があったりもして不思議だとも当時感じました。

The Velvet Underground – Heroin(Live)

ちなみにPitchforkの2ndの評価は10点満点中5.1と低く、「1stは面白かったけど、2ndはイライラするほどに原始的かつモノクロ的世界観」「ギターを6年もやってこれでは残念ですね」などボロクソ言われてます(笑)

自分は音楽を点数評価することに対してはあまり否定的ではない方ですし(むしろ「あなたが感じたままに」という姿勢が行き過ぎるのはいろんな意味で危険だと思います)、職業批評家は言いたいことを言うべきだとも思うのですが、自分としては「なんで…!」という気持ちです。

あとPitchforkには詩的な表現を多用するライターも多い傾向もあり(?)、特にCynthia Dallの2ndのレビューに関してはかなりポエム度が高く、正直何を言っているのかよくわからねえ…という感じです。

詩的な表現自体はもちろん良いと思うんですが、ロック/インディペンデント音楽大国のアメリカの有名メディアなら、もっと音楽性の話、さらに言えば演奏や機材のテクニカルなレビューもしてほしいなと思ってしまいます。(単純に知りたいし)

いずれにしろ、やはり1stの’’Untitled’’の方が一般的な評価は高いようですが、自分は断然2nd派。1stと比較して2ndを悪く言われてしまうと、逆に1st派はメロディのキャッチーさや音の立体感の強さ、ジャケのインパクトを評価しすぎじゃないの?って斜に構えてしまいそうになります(笑)

もちろん1stは独自の音楽性を追求している作品だと思いますし、’’Berlin,1945’’や”Aaron Matthew”など名曲も多数収録されていますが、ちょっと全体的に肩に力が入りすぎているような気がするのと、個人的には歌のメロディのオリジナリティがまだ確立されていないような気もして、好きなアルバムではありますが通しで聴くことが2ndより少ないのが正直なところです。

それに比べて2ndを初めて聴いたときは、逆にこれだけ原始的でシンプルなリフと音数、さらにはローテクな演奏なのに、深く豊かな表現をしていることに驚きました。

歌メロもポスト・パンクや同時代のインディー・フォーク、ゴシック・カントリーとかの雰囲気はあるけど、明確にコレっていうのにハマらない。だけどトライバルや呪術的な方面に行かずにサイケでキャッチーに仕上げてる。それって実際やるとなるとたぶんメチャクチャ難しいと思うんですよね。あとなんというか、とにかくボーカルの”ガチ感”がすごい。

また、‘’I Played With Boys’’などリズムがある曲も、決してうまいとは思えないドラムですがかなり独特でクセになるズレがあり(実は上手くて、わざとやってるのかも)、一時期はこの感じを自分のドラムプレイにも取り入れたいとも思ったものです。偶然の産物なのかもしれないですけど、なんかやっぱり絶妙な独特のバランス感覚を感じるんですよね。

リフも演奏自体もシンプルですけど、少ない色でものすごくカラフルに見せているような組み合わせというか…なんというか「誰にでもできそうで、誰にもできないこと」に成功しているといった感じで痺れます。たぶん考え込んで、作り込んでは抜いて、を繰り返した結果のシンプルさなんじゃないでしょうか。

つまりは単純に言ってしまえば、自分の思う超パンク的な要素をビシビシに感じてしまうというか、そこに対するリスペクトの気持ちもまた強いです。お世辞抜きに2ndアルバムは全曲好きです。

ただ、名盤だと自分自身で強く感じてるのに、不思議とあまり人にお勧めしたくない謎の感じもあります。うまく言えないですけど、子ども頃の親しい友人との秘密の会話の記憶のように、個人的/内省的な繊細さを感じてしまって、ひそかに胸に閉まっておきたい気持ちになるのかもしれません。

まあでもそこまで好きなんだったら、普通にそれを伝えたらいいんじゃないとも自分自身に思ったので、今回記事を書いてみました。生前の本人にメールを送るなりして伝えられたらきっと一番良かったんですけどね。ともあれ、彼女の音楽が気になった方がチェックして好きになってもらえたら嬉しいです。

cited from ”Sound Restores Young Men”

なんだか熱狂的に好き感が出てしまって偏重的かつ主観ゴリゴリな記事になってしまったかもしれませんが、やっぱり改めて音源を聴き直したりしていると、彼女やその周辺の文化をもうちょっと突っ込んで色々調べたり、直接当時の彼女の周りの人たちに色々聞いてみたいな、なんて思い始めますね。自分でも良いきっかけになりました。

最後に、2012年に彼女が亡くなった際、Drag Cityが出した追悼文に、短くも印象深い一節があったので紹介して終わりにしたいと思います。

90年代は、好きなこと以外何も知らない状態で

音楽を始めるには、最高の時代だった

まさに彼女と彼女の音楽にふさわしい言葉だと思います。安らかに。

-1001x1024.jpg)

-500x250.jpg)