カバーソングが教えてくれたこと

text by Matt / Talent Show,

Beat Caravan, Happy Town

長い年月(半世紀以上とか)を経てもなお、多くの人に愛される音楽には、それなりの魅力があるはずで、ジャンル問わずとりあえず耳を傾けてみるべきではないか--そんな心の声に従った経験をお持ちの方も多いだろう。とはいえ、ロックやソウルなど大衆音楽しか聴いてこなかった僕のような人間が、100年くらい昔の、たとえばローリング・トゥウェンティーズな舞台音楽やラグタイムにいきなりハマるのはおそらく難しい。異なる文化・時代の創作物を理解するには、それなりの準備運動が必要だから。

ただし身構える必要はない。我々には優れた先生方がついている。過去と現在をつなぐ音楽家の指導に身を委ねればいいだけのこと。本稿では、そんな偉大な「先生」たちのほんの一部を紹介してみたい。

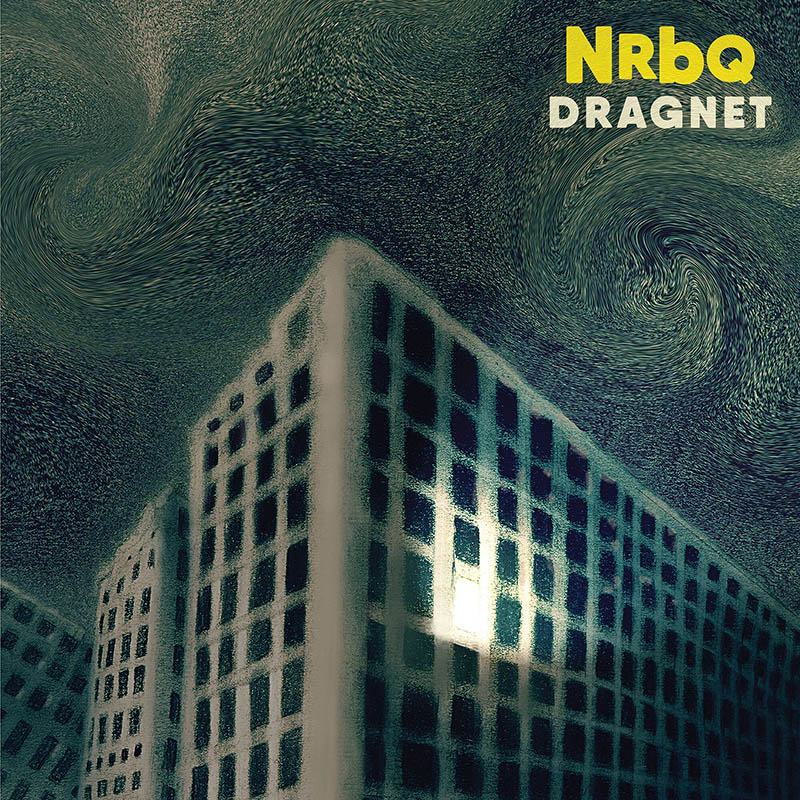

その筆頭にあげたいのは--あまりに偉大過ぎて僕などが触れるのも畏れ多いのだけど--やはりNRBQ(New Rhythm and Blues Quartet)である。NRBQといえば、Keith RichardsやBonnie Raittら国宝級の音楽家をも魅了し、つい先日もニューアルバム『DRAGNET』をリリースするなど、今なおバキバキに現役を続ける世界最強のバーバンドだ。半世紀にわたり米国を中心に世界中で熱狂のステージを繰り広げる一流のエンターテイナーである彼らは、一方で、ラグタイムやミュージカル、セロニアス・モンクなジャズなどなど、古の素晴らしい音楽とその魅力を、僕のような不勉強な自称音楽好きにもわかりやすく教えてくれる優れた「先生」でもある。

たとえば、1930年代半ばにトミー・ドーシー楽団などが吹き込んでヒットした(らしい)“Music Goes Round And Around”(『Tiddlywinks』収録)のカバーを聴いてみてほしい。強烈なバックビートと凶暴なスウィングとともに演奏されるNRBQバージョンが生み出すのは、ロックンロールの熱狂である。その興奮の度合いは、DCハードコアのモッシュピットにもひけをとらないはず。

Chet Atkinsのカバーでも知られる1920年代のヒット曲(らしい)“Cecilia”や、Big Joe Turnerの“Honey Hush”(ともに『All Hopped Up』収録)など名カバーの数々もしかり。熱狂の渦に身をまかせ、音楽に没入するうちに我々はいつしか、原曲のもつオリジナリティや革新性、楽曲としての強度といったものに気がついてしまうはず。彼らの音楽は、物事の本質を捉えることの大切さを踊りながら学べてしまうという、最高の授業なのだ。Al Anderson在籍時のライブ演奏で体感したかったというのが正直なところ。

そしてもう一人、忘れがたき師がいる。J.S. BachからBeach Boys、Chet Baker、Michael Jacksonまで、さまざまなスタイルの音楽の根底に潜む構造美をわかりやすく、ときにぶっきらぼうに教えてくれたAlex Chiltonだ。え、J.S. Bach? と思われた方もいるだろう。実際、彼はソロアルバム『Clichés』にて、J.S. Bach作“Gavotte”のカバーを披露している。アコースティックギター1本というこれ以上ないほどにシンプルなスタイルで表現されるのは、ポリフォニックな音楽の面白さ。あるいは、そこに構造美を発見し、ギターで演奏することの悦びを見出した彼のピュアな感情の発露だったのかもしれない。

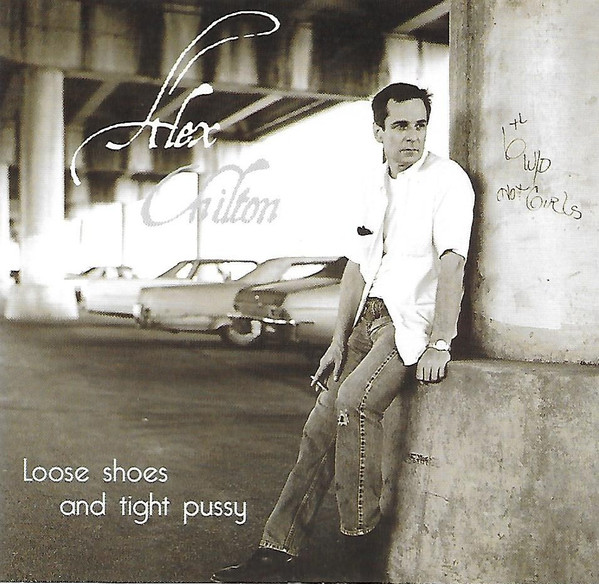

そんな先生の集大成的アルバムといえるのが、最後のスタジオソロアルバム『Loose Shoes and Tight Pussy』だ。Chet Bakerをはじめ数々の偉大な音楽家がカバーしたクラシック“There Will Never Be Another You”や、Fats Wallerでも知られる“If You’re A Viper”などの戦前生まれの名曲から、Allen Toussaintのペンによるソウルクラシック“Lipstick Traces”、ゴスペル界の重鎮(らしいのですが、あまりよく知りません)Shirley Caesarの“I Remember Mama”など現代の楽曲に至るまで、有名無名ジャンル問わず、Alex Chiltonが幼い頃より愛聴していた曲や、ラジオでふと耳にしたお気に入りをカバーした作品だ。ギター×ベース×ドラムというシンプルなトリオ編成によって演奏された楽曲の数々においては、装飾が剥ぎ取られ骨格がむき出しになってもなお損なわれることのない美しさが強調されている。

『Loose Shoes and Tight Pussy』を、20世紀における最重要レコードの1枚に数える音楽家は少なくない。Schubertの“Ave Maria”のような教会音楽から、Allen Toussaint、Randy Newmanなど多彩なソングライターの楽曲を歌ったAaron Nevilleの『Warm Your Heart』や、チカーノ・ソウルやスワンプ・ポップの魅力を教えてくれたDoug Sahmの『Juke Box Music』、米国産の楽曲(Nirvanaの“Come As You Are”みたいな曲も!)をカバーしたCaetano Velosoの『A Foreign Sound』にも匹敵するほどの名盤だと、個人的にはそう思っている。

そんな偉大な先生方の優れたカバーが教えてくれるのは、時代の表層に合わせて作られた衣装を剥ぎ取り、物事の本質を見極めることの大切さと、我々現代人にはリアルな認識が難しい「時間の連続性」である。ざっくり言うと、人間なんてものはたかだか300年くらいで変わるようなヤワなものではない(逆に言えば、進歩だってしていない)ということ。古典落語が今なおカバーされ、大衆をニヤリ、ホロリとさせるのは、その証左だろう。

最後に、新世代の「先生」も紹介しておきたい。現代の空気を纏ったロックサウンドで、John Denverの“Take Me Home, Country Roads”など、さまざまな時代の楽曲をカバーした人気アルバム『Candid』でも知られるWhitneyだ。

彼らの導きがなければ、David Byrne and Brian Eno『Everything That Happens Will Happen Today』の魅力に気づけないままだったかも。癖のないハイトーンボイスで歌われるWhitneyバージョンの“Strange Overtones”は、Chet Bakerが歌う“Everything Happens To Me”のように実に小粋でエレガント。原曲の良さがスッと胸に沁みる。John Carney作品など、映画の挿入歌にもハマりそうなドラマ性もいい。こうして語り継がれる楽曲はやがて、クラシックとして世代を超えて末長く愛される名曲になるのだろう。

-500x250.jpg)

-500x250.jpg)