ライブレポート – 幾何学模様 セミファイナルショウ @ 恵比寿ガーデンホール

text by Hyozo / 野流

人生わからないものだ。オッパーラのイベントにカルチャーショックを受けた2022年の夏、Maya OngakuとかHappyとかゆうやけしはす、あと南ドイツのメンバーなどがいる神奈川の鎌倉、江ノ島のサイケでご機嫌なシーンに参加するぞ!と息巻いて千葉からの引越し費用を貯めようとした矢先、あることが原因で足を骨折。結果として時間ができたので開き直って秋のあいだ友達と樹海でキノコ狩りをしたり、最近やっているプロジェクトの野流を活発に動かしていたりしたら、縁あって音楽活動と両立できる仕事を地元で得ることができた。なので多分もうしばらくは千葉/市原にいます。

さて、このイベントは個人的に重要な意味を持つものだ。ゆらゆら帝国以降のサイケデリックバンドでほぼ唯一オーバーグラウンドでの知名度を得た(HappyはNHKの番組に出てるけど)、幾何学模様というグループの活動休止前最後の凱旋公演のひとつであり、間違いなく自分が見ることが出来る最後の勇姿だからである。

彼らは大きな事務所などに所属しないオルタナティブな精神性を掲げるロックバンドとしては最適解とも言える選択肢を結成後次々に勝ち取っていき、結成して程なくAustin Psych Fest (のちのLevitation)に出演したり、Moon Duoの来日公演をサポートしたり、イッセイミヤケのパリコレイベントで演奏したり、VICEに取材され、グッチとコラボし、アムステルダムに移住してレーベルGuruguru Brainを立ち上げあっという間に軌道に乗せたり、KEXPに出演し、バンドとしても素晴らしいアルバムを着々とリリースし、世界中を回るツアーを繰り返して評価を高めていった。

まだサイケデリックの何たるかも知らず、ただ70年代ロックの世界に憧れて髪を伸ばしベルボトムを履いて息巻いていた千葉の若造には、そのスマートさ、実行に移していく行動力がとても眩しく思えた。2018年にSundays & Cybeleの一員としてブリュッセル公演を、2019年にDe Loriansの一員として名古屋公演のサポートアクトを務めたことは、個人的にはとても素晴らしい思い出になっている。

彼らは元々非テクニカルなジャムバンドとしてスタートしたこともあり、決して芸能界的なポップスの世界に迎合しすぎることはなかったが、Youtubeやサブスクで今ウケているレアグルーヴや現行シーンへの嗅覚に鋭いものがあり、80年代シティポップの再評価、KhruangbinやKing Gizzard & The Lizard Wizardなどが流行させたグルーヴィでファンキーなジャムバンド(スイスのL’éclairやアメリカのMildlife、オランダのJungle By Nightなどを例えに出すとわかりやすいが、サイケの文脈にありつつもドロップチューニングでドゥームなリフを弾き続けるというよりは「洗練された」音楽性を打ち出しているバンドたち)の潮流など、乗れそうな波にはちゃんと乗っていく柔軟さがあった。

また、ジュリアン・コープの「ジャップロック・サンプラー」で紹介されたグループたちやAcid Mothers Temple, Bo Ningenなどのツアーバンドの継続的な活動でもたらされた、以前から欧米社会で言語化はされてないが確かに存在する「アジア人のバンド」というパブリックイメージを長髪や統一されたファッション、シタール、和風な旋律を駆使して高レベルで具現化し換骨奪胎。

積極的なフェスティバル出演、ヘッドライナーとしてのツアー、有名アクトのサポートなどを効果的に繰り返していくことに加え、プロデューサーとしてポルトガルの音楽家、ブルーノ・ペルナーダスを起用するなど音楽的な探求を深めていくことで段々ビッグな存在へとなっていった。もちろんドラムのゴウさんが学生時代アメリカで音楽マネージメントを学んでいたことで持っていた語学や音楽業界への知識もそこには総動員されている。

ラーガからシティポップまでを取り入れた決定的なヒット作「Masana Temples」のリリースとそのツアー後、世界を覆ったコロナ禍。この希薄で虚無的な3年間で多くのツアーバンドが方向性やメンバーの転換を迎えたが、彼らもまた最終作「Kumoyo Island」を2022年にリリースし、フェアウェルツアーの後活動休止することをアナウンスした。

長年追いついてこなかった日本国内での評価もやっと高まり、人気実力共にピークを迎えた結成10年目という節目での決断だった。とにかく、ファンの数だけ様々な思い入れが生まれるグループであることは間違いない。

会場の恵比寿ガーデンプレイスの駐車場に車を止め会場を探していると、明らかにガーデンプレイスらしからぬ風貌のヒッピーおじさん2名に遭遇、お互いのファッションで瞬時に「幾何学模様が目当てだな」と察知して会話が始まる。

「ホールどっちですかね?」

「とりあえず上がってみようか」

エレベーターを上り、おじさんたちが向かう方向には人の群れがあった。いったい普段どこに潜んでいるのかロン毛で独特のファッションに身を包んだ男たち、おしゃれなカップル、年季の入ったデッドヘッズの白人男性など、客層はさまざまだ。

会場の恵比寿ガーデンホールはスタンディング仕様の体育館のような会場で、そのラフな雰囲気もなんだか好ましかった。会場には様々なジャンルのドープミュージックが静かな音量で流れており、誰かが缶ビールの蓋をプシュッと開けると、それに触発されたかのように会場内に開栓の音が広がっていく。会場は満員となっていき、一度トイレに行けば二度と元の位置には戻れないような状態となった。

客電が消え、歓声が上がる中Mong Tongの2名が登場。台湾出身の兄弟デュオで、Guruguru Brainからファーストアルバム「秘神 Mystery」をリリースしている。ハチマキを目の位置でしているのがトレードマークだが、顔面を何かで覆う文化が定着した東アジアの風習を絶妙に異化しヴィジュアルに取り入れているようにも思える。

演奏は予想以上の凄まじさで、落差草原 WWWWのメンバーでもあるベーシストのホンユーがリズムパッドをリアルタイムに打ち鳴らしてベースと共にループを形成し、そこにギタリストのジュンチーがギターやキーボードで巧みにメロディを添える。

驚いたのはジュンチーのキーボードのうまさで、ギタリストの余技というレベルを超えた確かな技量がそこにはあった。レコードとしてはアジアンテイストのチルな電子音楽、ある意味で喜太郎のエレクトロニカバージョンという印象だったものが、実際にそれが目の前で組み上げられ、ホールに大音量で響き渡るのを目の当たりにしてしまうとその認識はガラガラと崩れ去り、コンテンポラリーで素晴らしいビートミュージックプレイヤーたちであると認識を新たにした。前座としてはあまりに強烈で濃厚な30分を堪能し、一旦小休止。

会場は大混雑でとてもじゃないがトイレに立てるような状態になく、この時点で尿意を訴えていた同行者はこの後2時間我慢することになる。

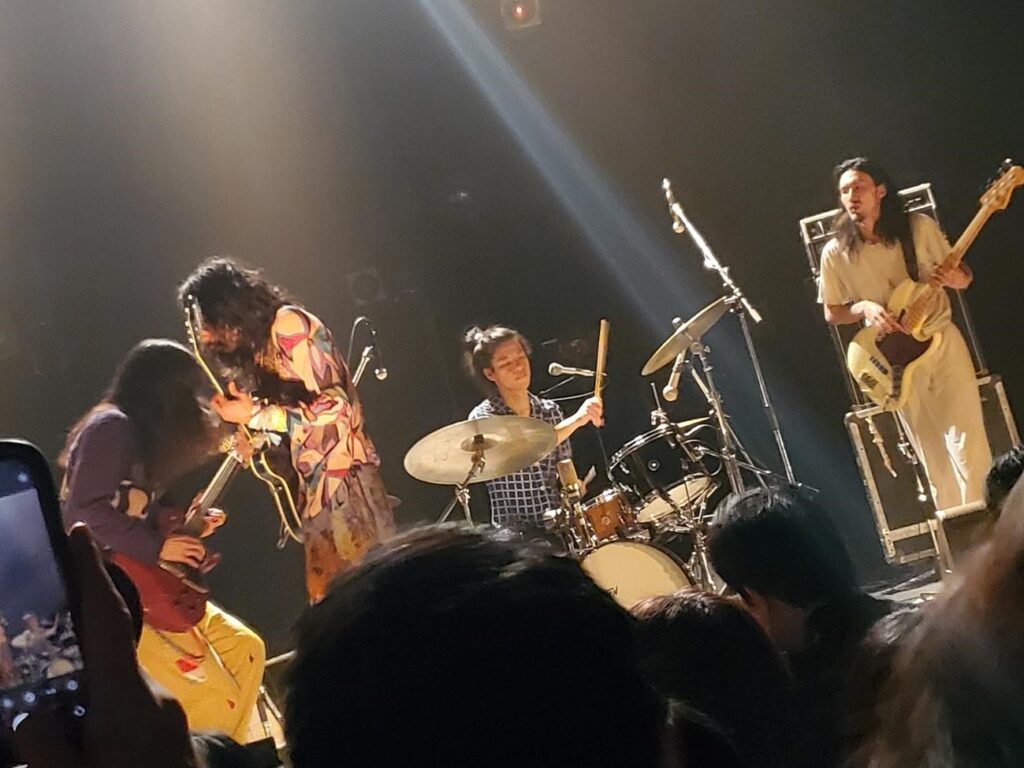

程なく、幾何学模様のメンバーたちがゆるい感じで登場。特別なショウアップはなく、照明だけの簡素なステージだが、メンバーたちの衣装はいつも通りバッチリ決まっていた。

メンバーたちが楽器を手に持ち、アンプをいじる。ギター2本のフィードバックが緊張と期待を煽る。ドラムのブレイク。響き渡る轟音。

「Gatherings」だ。ヘヴィなリフに観客が湧く、その後のカッティングパートは原曲よりもかなり遅いアレンジ、キーボードで例の印象的なフレーズが弾かれる、観客が湧く、繊細な歌が始まる、観客が沸く。これが最後だとわかっている観客しかいない。もう何をしても盛り上がる熱狂的な空間だった。

最新アルバムから「Cardboard Pile」「Dancing Blue」と続く。彼らのディスコグラフィーの中でもライブ感の最も薄い作品なだけに、ライブでラウドにアレンジされた曲たちの変貌ぶりに心が躍る。

そして初期の名曲「Streets of Calcutta」でのシタール大暴れで序盤のクライマックスを迎えた。

「Majupose」ではダウド aka バクダン側のギターの音が出なくなるなどのハプニングもあったが、そこは熟練のツアーバンド、勢いを緩めることなく無事完走。

「Silver Owl」のタメに溜めた長いイントロでは明らかにシラフではない観客が興奮して叫んだり、本人にしかわからないツボに入って爆笑し続けたりと、日本の大きな会場ではなかなかお目にかかれないリアル・サイケデリック空間が広がる。それにしても「もっとくれよー!」やら「気持ちいいー!」という叫びは面白すぎる。「トモ〜!」とか、「バクダーン!」「リュウ〜」とメンバーを呼ぶ黄色い声が上がるのも、サイケのシーンでは初めて見ました。

その後メンバー全員がパーカッションや笛などを手にしてカルロス・ニーニョ的なスピリチュアル・アンビエントを演奏したのだが、これがとても良かった。ラストアルバム「Kumoyo Island」の最終曲「Maison Silk Road」に最も接近したアプローチだったし、広い会場でやればファズギターもアンビエントの一部分になりうるという発見もあり、とても印象的な時間だった。

一体今何の曲をやってたんだっけ?というほどゆったりした時間が流れた後、見事「Silver Owl」のテーマに戻っていき、最後はダーティなファズギターで〆る。静けさとラウドさの卓越した表現力を感じるこの曲は、中盤のハイライトだった。

そして待望の「Monaka」では会場の皆がシンガロングできる唯一の幾何学ナンバーということで大盛り上がり。タイのファンクがリバイバルヒットしてから、このような軽快なスタイルをすっかりモノにしていることが彼らの大きな特色だ。

シタールによるソロが沁みる。「Masana Temples」のオープニングナンバー「Entrance」「Dripping Sun」そして「Nazo Nazo」が同アルバムから演奏される。2019年に見た時からさらに進化し、KEXPの番組でも最も印象的だった「Dripping Sun」のパフォーマンスの激しさには文句なしにブチ上がった。

ここで「あと2曲で終わりです」とMCがあり、観客たちから「もっとやれ!」とふてぶてしい声が上がる。

なぜか80’sフュージョン風のイントロがついた「Nazo Nazo」は、トモさんが歌うツギハギ日本語歌詞がアルバムとはだいぶ違ったものとなっていて、これもまたとんでもないライブアレンジとなっていた。後半は暴走クラウトロックと化し、最後は静かに終了。

ここで嬉しいサプライズ。セカンドアルバムに収録され、中期までのライブで頻繁にクライマックスを飾っていた「Smoke and Mirrors」が演奏されたのだ。

リズミカルな歌のパートとテンポダウンしたギターソロの対比が印象的なナンバーで、この曲に限らず、フロントマン(?)であるダウドさんの歌舞伎めいたパフォーマンスの迫力はライブを通して冴え渡っていた。アンダーグラウンドのロックバンドでは往々に軽視されがちな側面だが、見事なステージングやダンスは観客だけでなくメンバーにも「ノリ」を提示し、ライブ会場を主導する祭司としての力量を顕にする。

その後「2013年にバンドを始めて最後のライヴを東京で終えることができて光栄です、こんな素敵なところで。感動しました、感無量です、ありがとうございました」という感動的なMCがあり、メンバーたちは一旦舞台から下がった。

盛大な拍手と長いアンコール待ちのハンドクラップののち、「もう一曲できるそうなので」とメンバーが再登場。彼らがアシッドフォークへの深い造詣を示したサードアルバムから「Kogarashi」を演奏してくれた。穏やかなナンバーで軽妙に終わるところが、何とも彼ららしい。

終演後会場を見ると、知り合いのミュージシャンがたくさんいて話が弾んだ。自分達の世代にとって親近感を抱ける数少ないミュージシャンズ・ミュージシャンだったのだなあと改めて感じたし、自分達が抜けた穴を前座を務めたMaya OngakuやMong Tongを自社レーベルで売り出してしっかり補填していこうとする手腕も含め、痺れるほかない。

私は行けなかったのだが、目黒パーシモンホールで行われたラストショウではアコースティックセットも披露し、全く違うセットリストだったらしい。撮影も入っていたとのことだったので、何らかのリリースが期待できるかもしれない。メンバーとGuruguru Brainの今後に期待しよう。

Kikagaku Moyo

Nov 28, 2022, Ebisu Garden Hall

1. Gatherings

2. Cardboard Pile

3. Dancing Blue

4. Streets of Calcutta

5. Majupose

6. Silver Owl

7. Monaka

8. Entrance

9. Dripping Sun

10. Nazo Nazo

11. Smoke and Mirrors

12. Kogarashi (Encore)

.jpg)

-1-500x250.jpg)

-500x250.jpg)